ビクセン | 天体望遠鏡、双眼鏡を取り扱う総合光学機器メーカー

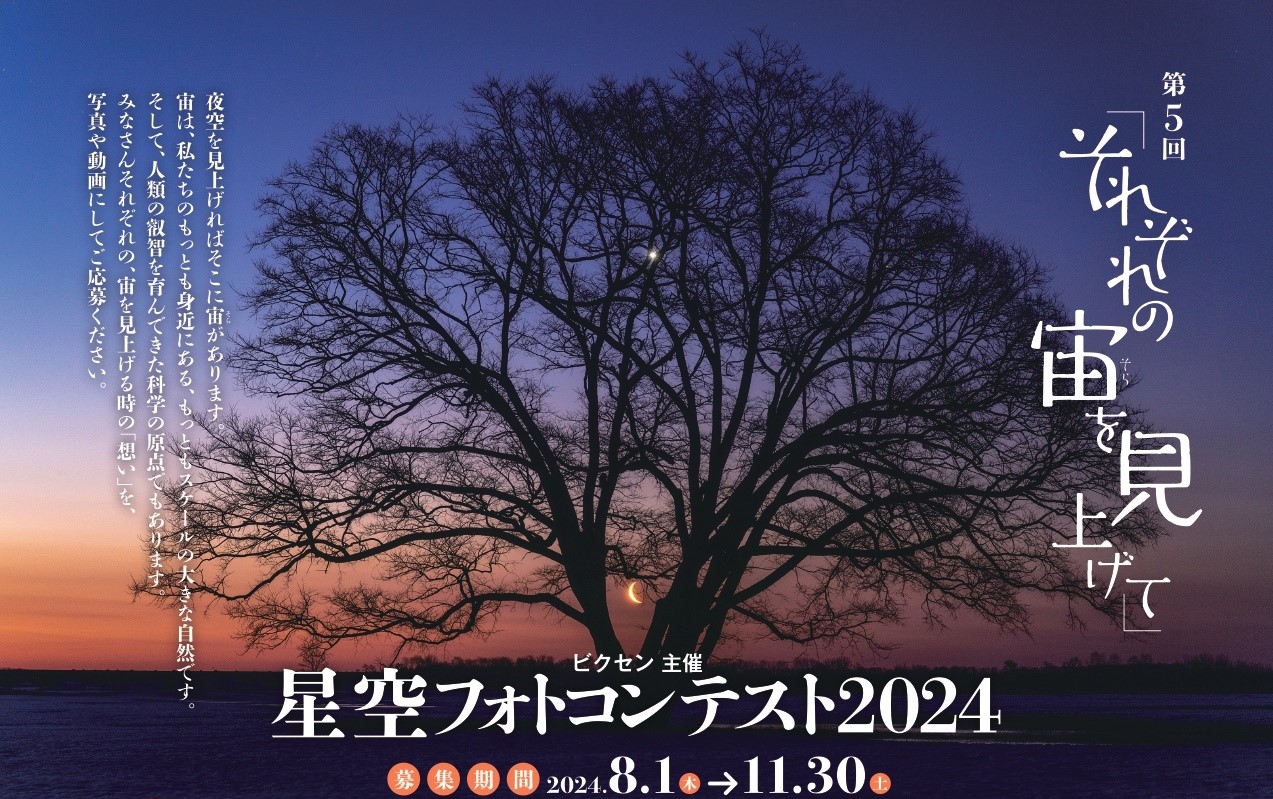

第5回「星空フォトコンテスト2024~それぞれの宙を見上げて~」入賞作品発表

ビクセンの取り組み・コミュニティ

2025.02.13

みなさまからご応募いただいた741点の作品の中から入賞作品を選出いたしました。

厳正な審査会を経て、グランプリと各賞が決定いたしました。

ビクセン主催

第5回「星空フォトコンテスト 2024 〜それぞれの宙を見上げて〜」

審査員の紹介

大西 浩次氏

博士(理学)。日本星景写真協会理事、国際天文学連合(IAU)会員、日本天文学会、日本天文教育普及研究会ほか。第4回田淵行男賞入賞。研究分野は重力レンズと系外惑星探査。地球と宇宙と人のつながりをテーマに星景写真を撮影。毎日小学生新聞「ガリレオ博士の天体観測図鑑」隔週土曜連載中。

北山 輝泰氏

プロカメラマン。日本大学芸術学部写真学科卒業。天体望遠鏡メーカーで営業として勤務後、星景写真家として独立。天文雑誌のライターをしながら、全国で写真講師の仕事を行う。星景写真を始めとした夜の被写体の撮影について、座学・実習を通し学べる「ナイトフォトツアーズ」を運営中。

大西浩次氏による総評

皆さんはなぜ宇宙(そら)を見上げるのでしょうか?人それぞれの経験やその想いが、宇宙(そら)を見上げる行為に繋がっているに違いありません。今回は、星景写真部門の規定が変わったにもかかわらず、700点を遥かに超える作品の応募をいただきました。さらに、応募期間中に、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A(Tsuchinshan-ATLAS))が大彗星と成ったこともあり、後半には、沢山の彗星写真が届きました。全応募作品の中の約10%、70点の作品が紫金山・アトラス彗星でした。また、太陽フレアーに伴うコロナ質量放出(CME)によって、3度の大きな磁気嵐(2024年5月11日深夜、8月12日深夜、10月11日未明)が発生し、21年ぶりの低緯度オーロラが北海道はもとより本州の中部地方や近畿地方でも観測できました。SNSによって磁気嵐や低緯度オーロラの情報が素早く共有されたことによって、多くのみなさんが撮影した低緯度オーロラの写真から、オーロラの出現高度が1000kmを超えるなど、新しい知見が多数得られました。まさに、2024年は、SNSを使った(低緯度オーロラの)「市民科学」のスタート年でした。本コンテストでも、低緯度オーロラの作品が26点届きました。さらに、天の川写真の人気は非常に高く、全応募作品の実に約30%が夏の天の川を題材にした作品でした。今回から写真への想いを書いてもらう欄を作ったことで、選者の想像だけでない作者の思いを知ることで、応募作品から入選作品を選び出すことは非常に楽しい作業でもあり、苦悩を伴う作業でもありました。全体のバランスをみて選ぶこともあり、応募点数の多い彗星や天の川の写真は、激戦区となってしまいました。みなさんもご存知のように、フォトコンテストには、それぞれいろんな目的があります。この「それぞれの宙(そら)を見上げて」は、皆様の星空への想いを写真や動画で表現するコンテストです。そこには、写真の技量よりも、皆さんの想い(センスオブワンダー、自然の驚異、あるいは、過去の思い出や未来への希望など)がどのくらい作品から読み取れるかが優先されます。しかし、さすがにここまで素晴らしい作品たちが集まると、想いを素直に伝える技量の高さも必要になってしまいました。今回選ばれた15点はいずれも素晴らしい作品でした。記憶に残る2024年の天体現象の記録した作品であり、記録に残せた素晴らしい天文現象の記憶(想い)を伝える作品たちとも言えます。応募していただいた皆様に御礼を申し上げます。北山輝泰氏による総評

ビクセンフォトコンテスト2024へご応募いただいた皆様、今回も力作をお送りいただきありがとうございました。とても楽しく審査させていただきました。まず前回のフォトコンテストからの変更として、星景写真部門の中での「ワンシャッター(一枚撮り)」と「コンポジット」の区分けをやめて、同じ土俵で審査することにいたしました。こちらについては様々な方からご意見いただきましたが、星景写真の作品を作るまでのプロセスのどこに重きを置くかは人それぞれ違えども「星景写真を愛する」という皆様の熱い気持ちは同じだ思い、今年は星景写真部門という一つの枠組みの中で審査することにしました。部門の改変などで混乱された方がいらっしゃいましたら申し訳ありません。

さて、今回のフォトコンテストについて振り返ると、各部門の上位作品に共通していることが「作品に対する想いの強さがしっかり伝わる写真」が多かったことです。想いの強さとは、普遍的な夜空の光景や一期一会の天文現象に対して、どのように向き合い、どのように表現すれば第三者に伝わるかということを考えて考え抜くということです。一つの例としては、昨年秋に「紫金山・アトラス彗星」が話題となり日本全国で撮影することができましたが、彗星という被写体でも「撮影する場所」「タイミング」「構図」「撮影後の画像処理」などで出来あがりの作品は全く異なるものになります。フォトコンテストでは、これらの要素に対してしっかり検討が行われており、かつ抜きん出たものが上位の作品として残っていきます。もし今回惜しくも落選となってしまった方でリベンジを目指される方には、今一度ご自身の作品と向き合っていただき、そこから学び次の作品へと繋げていただければと思います。

重ねてになりますが、たくさんのご応募をいただきまして誠にありがとうございました。この場にて厚く御礼を申し上げます。

※画像をクリックすると、大きな画像が表示されます。

※写真の情報は応募者にご記入いただいた内容を元に記載しています。

グランプリ「いつかまたここで」

- お名前

- 大谷 泰智さん

- 部門

- アンダー18部門

- 撮影年月日

- 2024年10月14日

- 撮影場所

- 和歌山県田辺市天神崎

- 機種名

- SONY α6700

- レンズ

- FE 24-105mm F4 G OSS

- 絞り

- F4.0

- シャッタースピード

- 8.0

- ISO感度

- 320

大西浩次氏によるコメント

たそがれ時の天空に架かる雄大な彗星を見上げる二人の女性。水平線を挟んで天空に架かる彗星と水面に反映する彗星を上下シンメトリックに、そして、彗星を見上げている二人が彗星を挟むように左右に配置している。さらに、暮れゆく残照の明るさと薄暮の色のグラデーション、白く輝く彗星、二人が持つオレンジ色のライトによる色のコントラスト。この配置と色のコントラストの妙技がこの作品の持つ不思議な魅力です。2024年の大彗星は多くの人に強い印象を与えたでしょう、数多くの素晴らしい作品の中からどのように選ぶか大変苦労しました。この中で、最終的に私が選んだ作品が、2024年10月14日に和歌山県田辺市天神崎で撮影されたこの作品です。私自身は、Nature Photoとして撮影することを信条にしているため、過剰な演出作品は興味が削がれてしまう傾向があります。しかし、17歳である撮影者が、天文部か同級生たちで彗星を見に行ったのでしょう、その彗星が薄明の中から浮かび上がり、水面にもシンメトリックに反映している姿を見たときの感動を、とっさに演出的に撮影したことに、素直に「それぞれの宙(そら)を見上げて」想いを伝えるコンテストにふさわしい作品だと思いました。もしかすると、映画「君の名は。」の残像もあったのかもしれませんが、薄明の明るさと色のグラデーションに彗星の輝きがマッチするジャストタイミングの一瞬に、二人の女性(部員?)が少し恥じらいながら大彗星を眺めているという映像は、まさに、奇跡の場所と時間に居合わせた若い感性で、はじめて生まれた作品です。アンダー18部門での応募作品でしたが、グランプリとさせていただきました。北山輝泰氏によるコメント

昨年秋に天文業界を賑わせた「紫金山・アトラス彗星」をテーマにしたお写真です。肉眼でも見られる明るさであったことから大変話題となりましたが、どこでどう撮るかを悩まれた方も多いのではないでしょうか。こちらのお写真は和歌山県田辺市にある天神崎にて撮影されていますが、引き潮時のリフレクションが撮りやすいタイミングを狙って撮影されていることで、彗星が水面に綺麗に反射しています。これだけですと「惜しい」で終わってしまうところですが、女性お二人にライトを持たせてモデルになってもらうことで、彗星のスケールの大きさがより強調されていることと、一期一会の瞬間に立ち会った思い出が人の存在があることで強く刻まれ、素晴らしい作品になりました。薄暮時の時間的猶予があまりない中での撮影であったため、とりあえず撮ることを優先してしまいそうですが、日の丸構図で彗星と人の存在感を出しながらローアングルでリフレクションも意識した撮影を行う作者の工夫が見事であったため、今回グランプリとさせていただきました。

最優秀賞(星景写真部門)

「夜明け前サブストーム」

- お名前

- 石塚 貴洋さん

- 部門

- 星景写真部門

- 撮影年月日

- 2024年10月11日

- 撮影場所

- 北海道共和町神仙沼

- 機種名

- Canon EOS R(天体改造)

- レンズ

- Rokinon 1.8/20mm ED AS UMC

- 絞り

- F1.8

- シャッタースピード

- 13.0

- ISO感度

- 3200

大西浩次氏によるコメント

2024年は、太陽活動サイクル25の極大期となり、非常に太陽活動が盛んで、3度の大きな磁気嵐が起き、全国(特に本州)各地で低緯度オーロラが21年ぶりに観測されました。この作品は、まさに2024年10月11日に起きた磁気嵐に伴う低緯度オーロラを、北海道の神仙沼(北海道共和町)で撮影された作品です。肉眼でも見えるくらい明るかったのでしょうか、針葉樹の森のシルエットの上に、激しく動き回る低緯度オーロラの様子を比較明合成で表現した一枚です。約1時間の露光中に北極星を中心に巡る星たちの幾何的な動きと不規則な針葉樹の森のシルエット、および、オーロラの赤いランダムな動きが、神仙沼の水面にシンメトリックに映ることで、低緯度オーロラの記録写真が、一つのアート作品として成立しています。さらに、現代の光害の原因となるスターリンク衛星のラインが、この時代を表しています。まさに、その場に居合わせた一期一会を作品へと昇華できました。

最優秀賞(天体部門)

「NGC7217」

- お名前

- 山田 実さん

- 部門

- 天体写真部門

- 撮影年月日

- 2024年7月28日

- 撮影場所

- 大阪府豊中市

- 機種名

- Sky-Watcher DOB GOTO16の鏡筒(ニュートン反射 口径:400mm 焦点距離:1800mm F値:4.5 )

- シャッタースピード

- 1.0~2.0

大西浩次氏によるコメント

ペガスス座の渦巻銀河NGC7217は、明るいライナー銀河核と3つのリング構造(それぞれ直径21秒角・63秒角・156秒角)を持つ特徴的な銀河です。この作品は40cmドブソニアンで、1フレームあたり1,2秒の短時間で撮像を繰り返し、良像をスタックすることで画像を作るラッキーイメージング法による作品です。総露出時間が32時間24分9秒という長時間撮像で得た光量で、この銀河の特徴的な構造がしっかりと表現できています。外側の2つの青いリングがはっきりと表現されています。大質量星(OB星)が次々と作り出されている様子です。一方、内側は、大望遠鏡の観測より、動きが異なる2つの星のグループからできているガスのない領域なのですが、この作品でも黄色いバルジ的な色と銀河核の周りの細かい様子も表現されています。これらの銀河構造は、2つの銀河の合体によってできたものだろうと考えられています。このように、ラッキーイメージング法と大量の画像処理で、渦巻銀河NGC7217の特徴を余すことなく表現できた素晴らしい作品です。

最優秀賞(アンダー18部門)

「冬のダイヤモンドを指さして」

- お名前

- 冨岡 重優さん

- 部門

- アンダー18部門

- 撮影年月日

- 2024年11月4日

- 撮影場所

- 長野県野辺山鉄道最高地点付近

- 機種名

- Canon EOS RP

- レンズ

- RF16mm F2.8 STM

- 絞り

- F2.8

- シャッタースピード

- 25

- ISO感度

- 3200

北山輝泰氏によるコメント

秋冬の定番の被写体とも言えるのがこの「冬のダイヤモンド」という恒星の並びです。それぞれの星を繋げると非常に大きな六角形となりますが、風景と合わせて撮影しようとすると構図の制約も多いため難しい被写体の一つです。広角レンズを使わなければいけないため、どうしても風景が散漫になってしまいがちですが、構図の中心に人を配置することで安定感が生まれています。2024年は冬の星座の近くに木星と火星がいて一際賑やかでしたが、指差す先に木星があり視線誘導も見事にハマっています。いただいたコメントではずっと曇天で晴れたのは夜中になってからということでしたが、やっと星が見えた!という興奮も作品から伝わりこちらも笑顔になりました。

最優秀賞(動画部門)

「月下繚乱」

- お名前

- 蒲澤 利行さん

- 部門

- 動画部門

- 撮影年月日

- 2024年7月22日

- 撮影場所

- 岩手県八幡平市八幡平

- 機種名

- Canon EOS5D MarkⅣ・EOS6D MarkⅡ

- レンズ

- TAMRON SP 15-30mm/Canon ZOOM LENS EF 70-200mm

- 絞り

- F2.8

- シャッタースピード

- 5.0

- ISO感度

- 3200

大西浩次氏によるコメント

月と花をそれぞれ印象的に捉えた作品です。月からピントを手前にずらすと季節の花が浮か上がる瞬間は、ハッとする美しさがあり、このテーマの斬新さ、新しい可能性を示したことと、短い時間の中で諸表情を表現されたことが評価されました。特に、月の出とともにニッコウキスゲが咲き誇る斜面が照らされてくるところなど、動画ならではの美しさです。このように、ひとつひとつの場面は素晴らしいのですが、桜から始まり花の咲く季節の順番が、途中で入れ替わっているところで、ちょっと全体の印象を弱めているように思いました。優秀賞「Galactic Explorer」

- お名前

- 佐々木 絢也さん

- 部門

- 星景写真部門

- 撮影年月日

- 2024年5月5日

- 撮影場所

- 長野県涸沢岳

- 機種名

- NIKON Z8Ⅱ

- レンズ

- NIKKOR Z 14-24mm f/2.8S

- 絞り

- 星景:F3.2, 前景: F4.0

- シャッタースピード

- 星景:15ss, 前景:160ss

- ISO感度

- 星景:10000, 前景:1600

北山輝泰氏によるコメント

残雪期の涸沢岳周辺で撮影されたお写真です。銀河系は春夏を象徴する被写体ですが、山の上の寒々しい光景を撮ることで季節感が混ざり、作品に奥深さが出ています。険しい山の稜線とシルエットとなった人との対比も目を惹きますが、銀河系を照らすライトが人の存在感を強調していると共に、宇宙や地球のスケール感を再認識する要素になっています。優秀賞「時空を超えた輝き」

- お名前

- 長 智也さん

- 部門

- 星景写真部門

- 撮影年月日

- 2024年10月14日

- 撮影場所

- 新潟県間瀬海岸

- 機種名

- SONY a7R IV

- レンズ

- SONY FE 24-105mm F4 G SEL24105G

- 絞り

- F4.0

- シャッタースピード

- 2.5

- ISO感度

- 1600

北山輝泰氏によるコメント

紫金山・アトラス彗星を新潟県の海岸で捉えた作品です。重厚感ある岩の質感が残照と月明かりによって照らされている上に巨大彗星があるというインパクトある構図に目を惹かれました。まず撮影することを念頭に置くと開けた場所を探してしまいがちですが、この風景と彗星を撮るんだという作者の強い想いを作品からひしひしと感じます。優秀賞「交信」

- お名前

- 坪井 智洋さん

- 部門

- 星景写真部門

- 撮影年月日

- 2024年10月16日

- 撮影場所

- 北海道美瑛町

- 機種名

- SONY a7RⅢ

- レンズ

- SONY FE 24-105mm G

大西浩次氏によるコメント

紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)は多くの人の記憶に残る大彗星だったのでしょう、70点の彗星写真の応募がありました。この中で、異彩を放ったのがこの作品です。北海道、美瑛町の広大な畑の上に広がる夕暮れの空に大きく架かる紫金山・アトラス彗星、その彗星の下に小さく手を上げている人。この人は撮影者自身だったのでしょうか、撮影の被写体を意識しながら空を見上げていたときの、いろいろな想いが想像できて見入ってしまいます。もしかすると植田正治さんの作品を意識されたのでしょうか、あえて白黒にして余白を大きくあけて想像の余地を与えます。撮影者自身が「地球という小さな星に彗星に乗って近づいてくる宇宙人。『僕らはここで生きている。この美しい地球で生きている』手を振る宇宙人とそんな気持ちを抱きながら交信しました。」と書いてます。それぞれの作品にどんな想いを込めるか、作品からどんな物語が生まれそうか、そんな観点から、この作品を選びました。優秀賞「神仙沼の夜は更けて」

- お名前

- 西澤 政芳さん

- 部門

- 星景写真部門

- 撮影年月日

- 2024年9月1日

- 撮影場所

- 北海道共和町神仙沼

- 機種名

- CANON EOS Ra

- レンズ

- TT Artisan 11 mm f2.8

- 絞り

- F2.8

- シャッタースピード

- 20

- ISO感度

- 25600

大西浩次氏によるコメント

初秋の夜明けのころでしょうか、冬の天の川と黄道光が大きなクロスを描いています。神仙沼(北海道共和町)の木道のラインと池塘の配置が、星空と良くマッチして画面を引き締めています。そして、東の空に昇ってきた冬の一等星たちと火星と木星が、池塘の水面に反映し、地上から宇宙まで繋がった世界だと思わせるこの構図がたいへん素晴らしい。優秀賞「M45 プレアデス星団」

- お名前

- 飯野 智さん

- 部門

- 天体写真部門

- 撮影年月日

- 2024年10月13日

- 撮影場所

- 栃木県日光市勝雲山駐車場

- 機種名

- ZWO ASI2600MM

- レンズ

- 望遠鏡:Askar FRA600 (0.7xレデューサー使用)

- シャッタースピード

- 180秒, 300秒

北山輝泰氏によるコメント

天体写真では代表的な被写体であるプレアデス星団ですが、RGBフィルターを使用したカラー合成やHαフィルターを用いてHII領域を炙り出すなどの高度な撮影・編集技術によって、星団周辺の反射星雲や星間塵などの微細な構造までが詳細に表れています。一枚撮りでは表現できない作品を合成によって作り出すのが天体写真の醍醐味ですが、その目標となる見事な作品です。優秀賞「木星と衛星(ガニメデとエウロパ)」

- お名前

- 工藤 哲生さん

- 部門

- 天体写真部門

- 撮影年月日

- 2024年9月7日

- 撮影場所

- 熊本県合志市合生

- 機種名

- ASI183MC

大西浩次氏によるコメント

9月上旬の夜明け頃の木星です。木星の大赤班を始め表面の様子を高解像度で見せているだけでなく、2つの衛星、ガニメデ(右上)とエウロパ(右)の表面の模様がよく表現できています。また、木星本体を見る左右の端の写りが異なっています。衝の3か月前ということで、太陽光が右側から当たっているためで、木星本体の右上にはガニメデの影が楕円状に落ちている様子も良く見えています。好シーイングのときに大望遠鏡で眺めたときの姿ですが、写真を見ていると宇宙船から眺めている木星のように思えます。作者が、今季最高のシーイングとコメントされているように、空気ゆらぎの少ない条件での撮影であるとともに、口径36cm(F=5.5)の明るい光学系にCMOSカメラで1フレーム100分の1秒という高速撮影した4560フレームを画像処理して作った作品です。撮影技術と画像処理の腕で、好シーイングのチャンスを捉えた作品だと言えるでしょう。優秀賞「Bridge to the Galaxy」

- お名前

- 河内 俊介さん

- 部門

- 星景写真部門

- 撮影年月日

- 2024年7月5日

- 撮影場所

- マウントクック国立公園 フッカーバレートラック

- 機種名

- SONY α7Ⅲ

- レンズ

- FE14mmF1.8GM

- 絞り

- F1.8

- シャッタースピード

- 13

- ISO感度

- 6400

北山輝泰氏によるコメント

ニュージーランドのマウントクック国立公園で撮影されたお写真です。まるで銀河系へと繋がるゲートのように橋と銀河系を配置した構図が面白く目を惹きました。お一人で行かれた撮影遠征とのことですが、星景写真では時に絶景を求めて歩く必要があるといえど、暗い中この場所で撮影されていたのは心細かったかと思います。その努力にも敬意を表したいと思います。優秀賞「奇跡の瞬間」

- お名前

- 齋藤 一馬さん

- 部門

- 星景写真部門

- 撮影年月日

- 2024年8月12日

- 撮影場所

- 北海道佐呂間町サロマ湖展望台

- 機種名

- CANON EOS6dmarkⅡ

- レンズ

- TAMRON24-70

- 絞り

- F2.8

- シャッタースピード

- 15

- ISO感度

- 5000

大西浩次氏によるコメント

太陽活動が盛んな2024年は3度の大きな磁気嵐が起きました。8月12日深夜から13日未明に掛けての磁気嵐は、ちょうどペルセウス座流星群の活動ピークであったため、流星と低緯度オーロラの共演が見られました。この作品は、まさにその磁気嵐の最中に、北緯44°のサロマ湖展望台(北海道佐呂間町)から北天の空を撮影し、カーテン状に動く赤く輝く低緯度オーロラとペルセウス座流星群の流星を同時に捉えた作品です。捉えられている赤い低緯度オーロラの出現場所は数千km彼方の上端は700kmを捉えています。一方、流星は上空90~100kmでの輝き。まさに、低緯度オーロラの手前です。一方、その向こうの星たちははるか方の世界です。星空は、ちょうど北斗七星がサロマ湖の上を下方通過中で、撮影地が高緯度であることを示しています。稀な現象は、撮影技術がある人がまさにその場に居合わせないと捉えることが出来ません。そんな瞬間を捉えたところにこの作品の良さがあります。優秀賞「故郷の星空」

- お名前

- 白山 健悦さん

- 部門

- 動画部門

- 撮影年月日

- 2024年6月5日

- 撮影場所

- 青森県鯵ヶ沢

- 機種名

- Sony a7RⅡ・Sony a7SⅡ

- レンズ

- LAOWA 15mmF2.0 、サムヤン 12mm F2.8 ED AS NCS Fisheye、Sony FE 14mm F1.8

- 絞り

- F2.0

- シャッタースピード

- 10

- ISO感度

- 12800